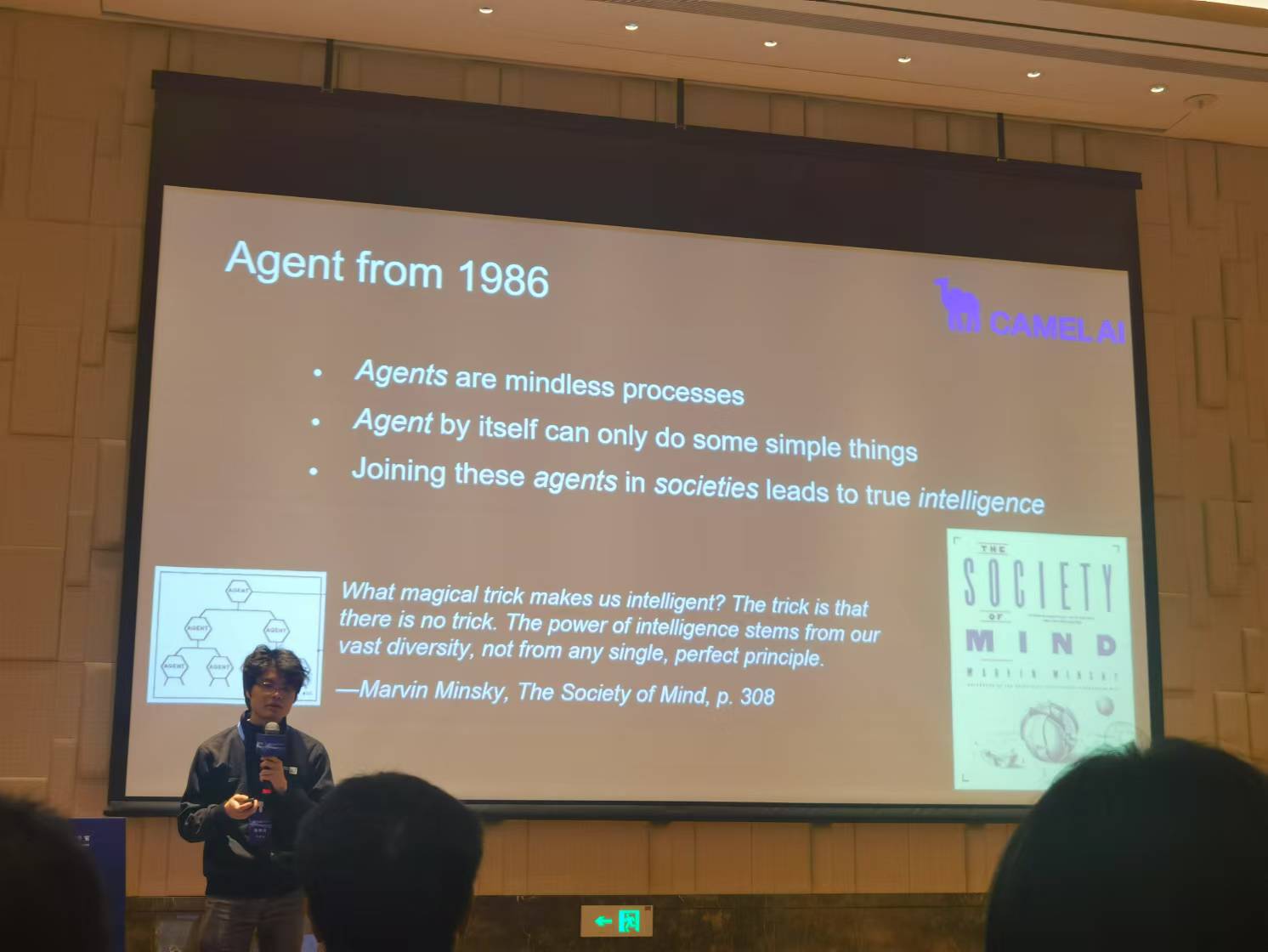

脑科学被称为生命科学最后的疆域,智能从何而来至今依然成谜。1986年,人工智能创始人之一、认知科学家马文·明斯基在他所著的《心智社会》一书中,探讨了智能从何而来。他在书中写道:“到底有什么神奇的诀窍使我们如此智能?诀窍就是根本没有诀窍。智能的力量来源于我们自身巨大的多样性,而非来源于某一单个的、完美的准则。”同时,智能体(Agent)一词也出自这本书。

直到如今,科学界对智能体并没有明确概念。马文·明斯基给出的解释是具有学习能力、可以影响环境,当环境给予反馈时,智能体可以根据反馈来改变策略,以便更好地与环境交互。或许,著名未来学家凯文·凯利也曾受此观点的影响。他在《失控》一书中提到,智能来自涌现,涌现的基础是数量规模,当每个个体都秉持着趋利避害的生物最基本法则时,大量这样的个体聚在一起便会产生智能。

当下,大模型正饱受幻觉、数据墙的困扰,多智能体技术为其提供了一种“群体增智”的新路径。开源项目CAMEL AI社区发起人、智能体公司创始人李国豪表示,多智能体系统中的每一个智能体,都可看作是一个个体,它们能够自主操作,同时又能够在必要时集结成为具有协同行动能力的群体。

哈尔滨工业大学副教授李斯源则发现,当多智能体需要完成一个项目时,它们之间既有合作,也有博弈和竞争,它们会不断根据外界反馈调整新的策略,智能或许就在其中产生。

一人公司并不遥远

由超过100万个大模型智能体组成的虚拟社会会是什么样?李国豪参与了这项有趣研究。他们构建了一个以大模型为基座的通用社会模拟平台,让智能体参与消息传播、群体极化和羊群效应等经典社会实验。

在实验中,他们重现了200条源推文的传播路径。从传播效率上看,智能体社区和人类社区在信息传播规模(影响到的用户数量)和广度(传播路径的最大分支数)上差不多,但在深度(信息传播的层级渗透程度)上有所欠缺。从传播效果来看,智能体的极化程度更高、更容易受到网络中意见领袖的影响,也更容易受到谣言蛊惑。

智能体会很快走进我们的生活吗?李国豪认为,答案是肯定的。他描绘了这样一幅场景:当你想要开发一个股票市场交易机器人时,可以交给两个智能体,让它们一个扮演股票交易人,一个扮演程序员。你会发现它们俩会不断商量着把项目拆分成一个个具体的可实现的步骤。有意思的是,由于李国豪忘了写暂停程序,数天后,这两个智能体还在喋喋不休“讨论”工作细节。

“未来,每个人都会有多个智能体帮助你完成工作,一人公司也会越来越多。”李国豪预判,智能体最先落地的场景仍将是社交媒体。

尽管诸多证据都表明,使用多个智能体完成项目的效果比只使用一个智能体更好。但是李斯源也提醒,由于多智能体之间存在博弈和竞争关系,要注意如何构建多智能体的行为模型。比如,当多个智能体机械臂共同完成搭积木活动时,谁垒下一块就涉及到多方考量,是一个新的研究课题。

相关文章