物候是农作物重要的植物属性,不仅能反映作物的生长发育状况,其变化也会影响作物产量,被视为气候变化可靠有力的指示物之一。

目前,大多数基于作物模型的研究更侧重于在站点尺度模拟水肥等管理措施对作物产量的影响。同时,受限于温室气体排放情景和未来气候变化情景的不确定性,很难定量估计大尺度未来作物物候的变化情况。因此,结合多模式多情景数据进行物候变化集合概率预测对应对气候变化和保障区域粮食安全具有重要意义。

案例《气候变化对中国主要作物物候影响预测》通过集合国际耦合模式比较计划第五阶段(CMIP5)的5个全球气候模式和3个典型浓度路径(RCP2.6、RCP4.5和RCP8.5)的输出结果,预测了2030s中国小麦、玉米物候的变化概率及其空间分异(分辨率: 50km×50km),并通过核密度估计方法估计了物候期变化的概率密度和区间,以降低预测结果的不确定性。

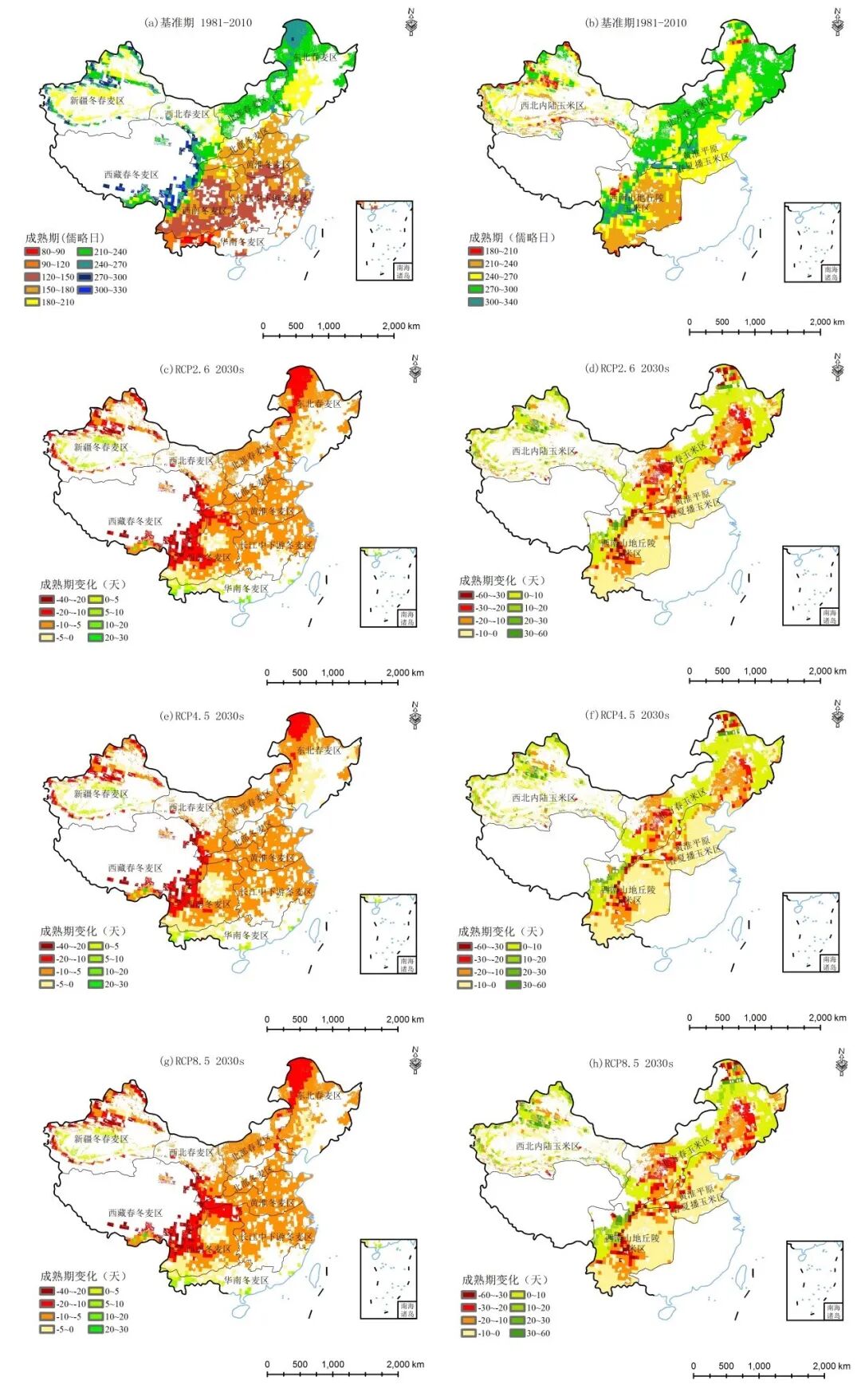

气候变化情景下,全国农作物成熟期空间分布及变化

(a,c,e,g)小麦,(b,d,f,h)玉米

案例结果显示,到2030s,小麦开花期提前概率为88.9%~89.1%,成熟期提前概率为90.4%~91.2%;玉米开花期提前概率为97.2%~98.0%,成熟期提前概率为62.9%~64.5%。

未来中国主要作物的物候变化存在一定的区域分异。小麦的开花期和成熟期均以提前为主,且提前幅度较大的区域为青藏春冬麦区,随着纬度的降低,小麦开花期和成熟期由提前趋势转为推迟趋势,小麦物候期推迟的区域集中在新疆冬春麦区和华南冬麦区。

与基准期相比,玉米开花期在各情景下均以提前为主,开花期提前幅度较大的区域集中在西南山地丘陵玉米区,而玉米成熟期呈现推迟趋势的区域主要集中在高纬地区,例如北方春玉米区。

不同情景间作物物候变化差异明显,在RCP2.6、RCP4.5和RCP8.5情景下,两种作物开花期提前的概率依次减小。相同情景下,玉米开花期提前的概率大于小麦,而成熟期提前的概率却小于小麦。如果不进行相应的人为干预,未来气候变化很可能会导致物候期提前、生长期缩短,从而对产量造成影响。到2030s,小麦减产概率为63.8%~67.8%,玉米减产概率为39.9%~40.9%。冬小麦减产幅度普遍大于春小麦,表现出更为明显的增产或减产特征。玉米主产区(北方春玉米区和黄淮平原春夏播玉米区)的产量大多下降,而非主产区的产量反而上升。

未来气候变化导致的作物物候和产量变化可能会对粮食安全造成威胁,需要提前采取措施进行应对。改善作物管理是增强农业适应气候变化能力的有效途径,例如调整播期、施肥、灌溉等措施能够降低气候变化的不利影响;C4作物(例如玉米)一般比C3作物(例如小麦)更耐热耐旱,且减产概率相对较低,通过培育耐高温和对热量需求较高的新品种也是提高适应能力的重要措施之一。该案例对于推进农业适应气候变化、确保区域可持续发展具有重要意义。

相关文章